新着の求人

-

☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?

駅チカ4分♪手厚い配慮で子どもにしっかり寄り添えます。

-

月給:300,304 円 ~

-

看護師(正社員)

-

世田谷駅 徒歩4分

更新日:2025/07/03

-

-

看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪

地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!

-

月給:242,400 円 ~ 247,500 円

-

看護師(正社員)

-

桜上水駅 徒歩9分

更新日:2025/07/01

-

-

事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪

地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!

-

月給:206,200 円 ~ 215,800 円

-

保育士(正社員)

-

桜上水駅 徒歩16分

更新日:2025/07/01

-

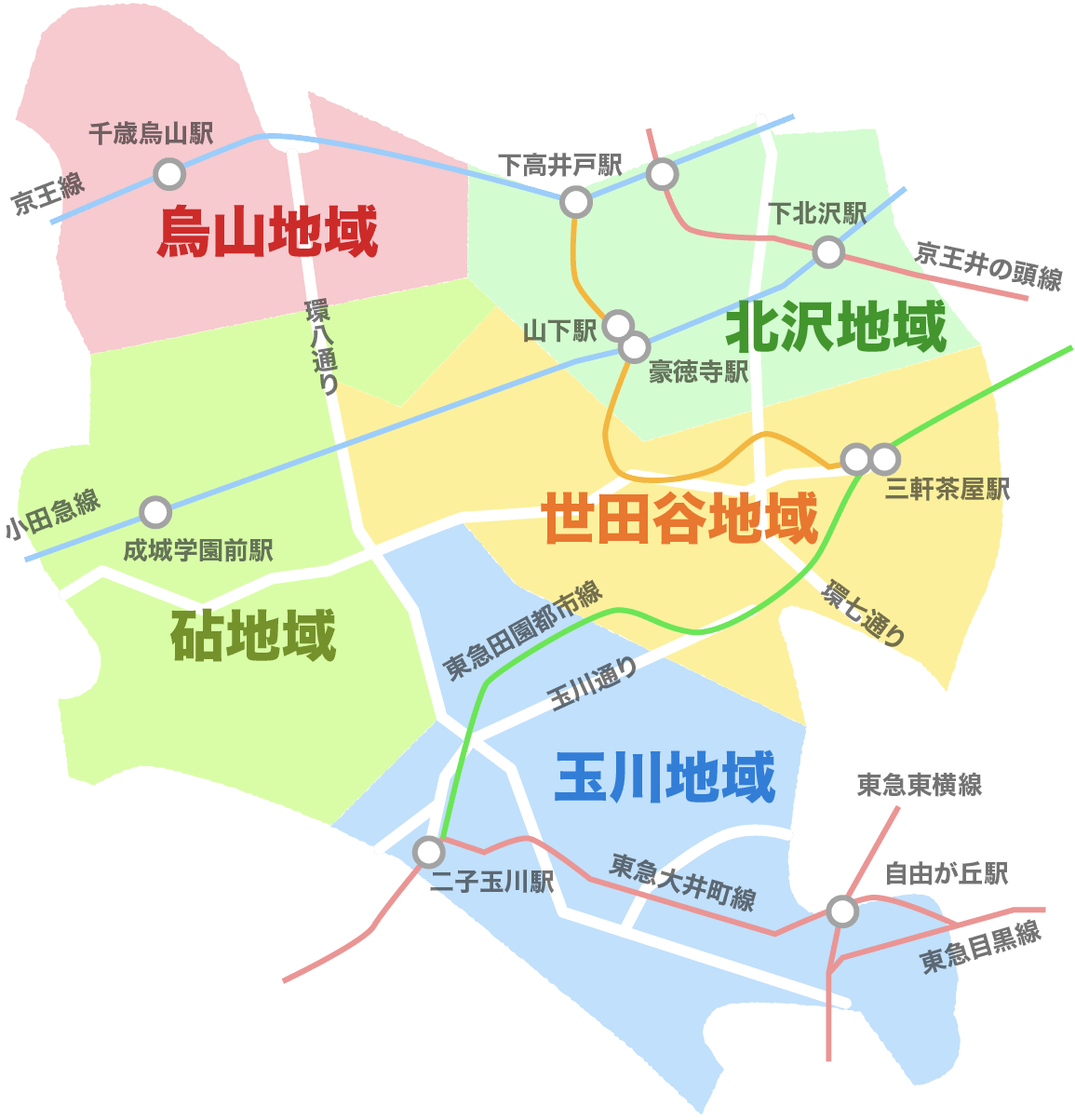

エリアから探す

こだわり条件から探す

職種から探す

注目の求人

-

【二子玉川駅より徒歩7分】年間休日120日以上×残業少なめ!

完全週休2日制/持ち帰り業務なし/アート教育に取り組む保育園です☆

-

月給:215,000 円 ~ 360,000 円

-

保育士(正社員)

-

二子玉川駅 徒歩約7分

更新日:2024/11/29

-

-

週2日以上・1日4時間以上~OK☆平日のみ

平日のスキマ時間に働ける未経験OK求人です☆

-

時給:1,450 円 ~ 1,650 円

-

保育士(パート)

-

奥沢駅 徒歩6分 ※東急東横線「田園調布駅」徒歩8分

更新日:2023/09/12

-

-

研修充実!借上社宅あり◎

配置に余裕を持たせることで、一人ひとりに向き合う保育を行っています。

-

時給:1,300 円 ~ 1,500 円

-

保育士(パート)

-

三軒茶屋駅 徒歩15分 ※東横線祐天寺駅徒歩15分 ※渋谷駅より東急バスで下馬営業所前下車徒歩3分

更新日:2025/04/16

-

地域から探す

世田谷区の正社員求人

-

☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?

駅チカ4分♪手厚い配慮で子どもにしっかり寄り添えます。

-

月給:300,304 円 ~

-

看護師(正社員)

-

世田谷駅 徒歩4分

更新日:2025/07/03

-

-

看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪

地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!

-

月給:242,400 円 ~ 247,500 円

-

看護師(正社員)

-

桜上水駅 徒歩9分

更新日:2025/07/01

-

-

事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪

地域に密着した保育を実践。家庭的な雰囲気の認可保育園です!

-

月給:206,200 円 ~ 215,800 円

-

保育士(正社員)

-

桜上水駅 徒歩16分

更新日:2025/07/01

-

-

駅徒歩1分☆研修充実!借上社宅あり◎

配置に余裕を持たせることで、一人ひとりに向き合う保育を行っています。

-

月給:270,000 円 ~ 524,000 円

-

保育士(正社員)

-

桜新町駅 徒歩1分

更新日:2025/06/27

-

-

駅徒歩3分☆研修充実!借上社宅あり◎

配置に余裕を持たせることで、一人ひとりに向き合う保育を行っています。

-

月給:270,000 円 ~ 524,000 円

-

保育士(正社員)

-

下北沢駅 徒歩3分

更新日:2025/06/27

-

世田谷区の契約社員求人

-

☆契約社員求人☆働きやすい環境で働きませんか?

法人本部に業務改善担当者がおり、各園を回って職員の声を聞き、働きやすさのアップデートをしています!

-

月給:260,900 円 ~

-

保育士(契約社員)

-

下北沢駅 徒歩5分

更新日:2025/04/30

-

-

未経験からベテランまで歓迎!働きやすい環境での保育のお仕事です☆

勤務日相談可能☆京王線「上北沢駅」徒歩5分で通勤ラクラク♪

-

時給:1,250 円 ~

-

保育士(契約社員)

-

上北沢駅 徒歩5分

更新日:2025/02/19

-

-

少人数保育☆園長・主任候補募集

小規模園ならではの温かな保育環境づくりに挑戦しませんか?仕事とプライベートの両立◎

-

月給:280,000 円 ~

-

保育士(契約社員)

-

三軒茶屋駅 徒歩7分

更新日:2024/11/27

-

-

土日休み、手当充実、定着率◎

未経験OK!保育の質の向上に努める当園でスキルアップしませんか♪

-

月給:233,200 円 ~ 255,500 円

-

保育士(契約社員)

-

二子玉川駅 からバス10分「砧南中学校前」徒歩1分、または小田急小田原線 成城学園前駅からバス13分「砧南中学校前」徒歩1分

更新日:2023/11/08

-

-

安心して長く働ける環境が整っています!

大手グループの運営する保育園で、環境が整っています☆

-

月給:211,250 円 ~ 227,500 円

-

保育士(契約社員)

-

祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩10分

更新日:2023/07/14

-

世田谷区のパート求人

-

【夏期アルバイト募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪

7月~9月までの期間限定で高時給になります!

-

時給:1,500 円 ~ 1,650 円

-

保育補助(パート)

-

尾山台駅 徒歩3分

更新日:2025/06/27

-

-

【週2~3日から可】早番・遅番専門!選択可能◎19名の小規模保育園☆

家庭的な雰囲気の中で、子どもの「やってみたい!」を大切にする保育園です。

-

時給:1,300 円 ~

-

保育士(パート)

-

松陰神社前駅 徒歩4分

更新日:2025/06/24

-

-

早番・遅番勤務可能な方の募集です。週3日~☆勤務日・時間相談OK

未経験や無資格の方も応募OK♪経験者は大歓迎!

-

時給:1,225 円 ~ 1,510 円

-

保育補助(パート)

-

祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分

更新日:2025/06/20

-

-

【パート保育士募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪

クラス運営の補助などのお仕事です♪駅チカなので通勤らくらく♪

-

月給:1,200 円 ~

-

保育士(パート)

-

尾山台駅 徒歩3分

更新日:2025/06/11

-

世田谷区の保育士求人

-

事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪

事務員兼保育士急募!経験を広げられる保育園♪-

月給:206,200 円 ~ 215,800 円

-

保育士(正社員)

-

桜上水駅 徒歩16分

-

-

週2日~、4時間~勤務可♪

週2日~、4時間~勤務可♪-

時給:1,300 円 ~ 1,600 円

-

保育士(パート)

-

上野毛駅 徒歩9分

-

-

駅徒歩1分☆研修充実!借上社宅あり◎

駅徒歩1分☆研修充実!借上社宅あり◎-

月給:270,000 円 ~ 524,000 円

-

保育士(正社員)

-

桜新町駅 徒歩1分

-

-

駅徒歩3分☆研修充実!借上社宅あり◎

駅徒歩3分☆研修充実!借上社宅あり◎-

月給:270,000 円 ~ 524,000 円

-

保育士(正社員)

-

下北沢駅 徒歩3分

-

世田谷区の保育教諭求人

-

【2025年4月採用】保育環境抜群の認定こども園です。

【2025年4月採用】保育環境抜群の認定こども園です。-

月給:195,000 円 ~

-

保育教諭(正社員)

-

三軒茶屋駅 徒歩7分またはバス停「昭和女子大」徒歩0分

-

-

賞与初年度から4.55ヶ月分☆新卒OK!

賞与初年度から4.55ヶ月分☆新卒OK!-

月給:181,800 円 ~

-

保育教諭(正社員)

-

三軒茶屋駅 から徒歩12分

-

世田谷区の保育補助求人

-

【夏期アルバイト募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪

【夏期アルバイト募集】週2~5日、勤務時間相談OK♪-

時給:1,500 円 ~ 1,650 円

-

保育補助(パート)

-

尾山台駅 徒歩3分

-

-

早番・遅番勤務可能な方の募集です。週3日~☆勤務日・時間相談OK

早番・遅番勤務可能な方の募集です。週3日~☆勤務日・時間相談OK-

時給:1,225 円 ~ 1,510 円

-

保育補助(パート)

-

祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分

-

-

週3日以上・1日実働3時間~☆フルタイムパートも可♪

週3日以上・1日実働3時間~☆フルタイムパートも可♪-

月給:1,400 円 ~ 1,650 円

-

保育補助(パート)

-

千歳船橋駅 徒歩11分または東急バス「宇山」徒歩1分

-

-

13~18時半夕方短時間勤務☆保育補助☆

13~18時半夕方短時間勤務☆保育補助☆-

時給:1,200 円 ~

-

保育補助(パート)

-

桜新町駅 徒歩6分

-

世田谷区の看護師求人

-

☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?

☆看護師求人☆子どもが輝く環境をつくりませんか?-

月給:300,304 円 ~

-

看護師(正社員)

-

世田谷駅 徒歩4分

-

-

看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪

看護師募集★新卒OK◎家賃補助・処遇改善手当あり♪固定勤務でプライベートも充実♪-

月給:242,400 円 ~ 247,500 円

-

看護師(正社員)

-

桜上水駅 徒歩9分

-

-

【急募】駅徒歩3分☆未経験OK!

【急募】駅徒歩3分☆未経験OK!-

月給:300,000 円 ~

-

看護師(正社員)

-

下北沢駅 徒歩3分

-

-

賞与4ヶ月!経験者歓迎☆

賞与4ヶ月!経験者歓迎☆-

月給:230,970 円 ~ 238,810 円

-

看護師(正社員)

-

九品仏駅 徒歩8分 ※尾山台駅 徒歩9分

-

世田谷区の調理師求人

-

月120時間以上~◎無資格でも応募可♪

月120時間以上~◎無資格でも応募可♪-

時給:1,170 円 ~

-

調理師(パート)

-

松陰神社前駅 徒歩7分

-

-

無資格でも応募OK☆パート調理師

無資格でも応募OK☆パート調理師-

時給:1,200 円 ~

-

調理師(パート)

-

下北沢駅 徒歩8分

-

-

無資格でも応募OK☆パート調理師

無資格でも応募OK☆パート調理師-

時給:1,200 円 ~

-

調理師(パート)

-

下北沢駅 徒歩8分

-

-

車通勤OK♪経験不問!未経験者も歓迎☆

車通勤OK♪経験不問!未経験者も歓迎☆-

月給:210,000 円 ~

-

調理師(契約社員)

-

成城学園前駅 徒歩15分

-

世田谷区の栄養士求人

-

☆栄養士パート求人☆食育等の保育補助の募集です

☆栄養士パート求人☆食育等の保育補助の募集です-

時給:1,600 円 ~

-

栄養士(パート)

-

千歳船橋駅 徒歩11分または東急バス「宇山」徒歩1分

-

-

駅徒歩1分☆未経験OK!栄養士複数配置園◎

駅徒歩1分☆未経験OK!栄養士複数配置園◎-

月給:240,000 円 ~

-

栄養士(正社員)

-

桜新町駅 徒歩1分

-

-

年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆

年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆-

月給:232,000 円 ~

-

栄養士(正社員)

-

千歳船橋駅 徒歩16分

-

-

年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆

年間休日120日以上/キャリアアップ給あり☆-

月給:232,000 円 ~

-

栄養士(正社員)

-

梅ヶ丘駅 徒歩6分

-

世田谷区のその他求人

-

送迎ドライバー募集☆週2日~OK

送迎ドライバー募集☆週2日~OK-

時給:1,200 円 ~

-

その他(パート)

-

上野毛駅 徒歩15分

-

-

週2日以上、1日2時間~OK☆資格不問

週2日以上、1日2時間~OK☆資格不問-

時給:1,200 円 ~ 1,500 円

-

その他(パート)

-

用賀駅 からバスで約10分/東急バス・小田急バス「農大前」から徒歩3分

-

-

平日4時間OK♪未経験歓迎◎

平日4時間OK♪未経験歓迎◎-

時給:1,215 円 ~

-

その他(パート)

-

祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩18分

-